Von Oliver Richters

Sabine Reiner schreibt mit Blick auf die Krise in Südeuropa: „Kein Wachstum ist auch keine Lösung.“ Die ungewollte Rezession kann trotz ihrer katastrophalen Auswirkungen jedoch kein Grund zur pauschalen Ablehnung einer Postwachstumsökonomie sein. Im Gegenteil, die uns dort vor Augen geführte bedrohliche Entwicklung verdeutlicht die Notwendigkeit einer vom Wachstum unabhängigen Wirtschaft und Gesellschaft: mit sozialen Sicherungssystemen, die nicht auf Mindestrenditen und -wachstum beruhen, mit einem Finanzsystem, dass nicht bei ausbleibendem Wachstum destabilisiert wird (Wenzlaff et al. 2012) und einer Verteilungsgerechtigkeit, bei der bei fehlendem Wachstum niemand hinten herunterfällt.

Die Überschuldung der Staaten, wie sie in Europa aus der Bankenkrise entstanden ist, kann auf zwei Wegen entschärft werden: Durch Verringerung der Schulden, was in einem Kreditgeldsystem nur über eine Verringerung von Vermögen realisiert werden kann oder eben durch Reduzierung der Schuldenquote mittels Wachstum. Da ernsthafte Schuldenschnitte oder Vermögenssteuern bisher nicht in Frage kamen, blieb „alternativlos“ nur die zweite Lösung. Das von Sabine Reiner als „neues Element der Solidarität“ von Bundeskanzlerin Merkel bezeichnete Konzept, der Schuldenfalle mittels „Wachstumspolitik“ aka neuer Schulden zu entgehen, zeichnet sich daher bestenfalls durch Solidarität gegenüber den Inhabern der Staatsanleihen aus.

Die Hoffnung, durch Wachstum neue Arbeitsplätze zu schaffen, ist in Anbetracht der desolaten Situation gerade der jungen Bevölkerung in Europa verständlich. In Bezug auf die ökologische Frage darf hierbei nicht vergessen werden, dass die gesteigerte Arbeitsproduktivität seit der Industrialisierung insbesondere auf den gesteigerten Einsatz von Energie in Form fossiler Brennstoffe als Produktionsfaktor zurückzuführen ist (vgl. Kander et al. 2014, Kümmel 2011). Zur Verhinderung von Arbeitslosigkeit kann entweder Wachstum oder Arbeitszeitverkürzung dienen, letztere Forderung wäre also eine gewerkschaftliche Alternative zu Wachstum.

Dass trotz Wirtschaftswachstum die „Anzahl der Menschen [wächst], die elementare Bedürfnisse […] nicht ausreichend befriedigen“ können, zeigt, dass Wachstum nicht mehr beim Großteil der Bevölkerung ankommt. Dies hängt mit der zurückhaltenden Lohnentwicklung in Deutschland zusammen, die über Ungleichgewichten in den Lohnstückkosten zur Destabilisierung des Euroraums beigetragen hat. Für „Zukunftsfragen“ wie „soziale Spaltung, die Alterung der Gesellschaften“ reicht Wachstum eben nicht aus. Verteilungsfragen sind schon in der heutigen, langsam wachsenden Wirtschaft nicht übergehbar, in einer schrumpfenden Wirtschaft werden sie noch akuter. Von Gewerkschaftsseite wäre hierfür ein koordiniertes Vorgehen innerhalb des europäischen Binnenmarkt notwendig. Diese Verteilungsdiskussion darf nicht mittels steigendem Ressourcenverbrauch und Wachstum umgangen werden.

Frau Reiners These, dass es sein mag, dass „sozial-ökologisches Wachstum irgendwann an seine Grenzen“ stößt, steht im Gegensatz dazu, dass diese Grenzen in den Industrieländern längst überschritten sind. Die bemühte Vorstellung eines vollständig dematerialisierten Wachstums ist schlicht unrealistisch: Gerade die von ihr genannte Wellness-Branche ist ein gutes Beispiel, denn ein Wohlfühlwochenende im Tessin inklusive Flug, entlastet sicherlich nicht das Klima. „Investitionen in vielen gesellschaftlichen Bereichen“ oder in erneuerbare Energien können natürlich das Bruttoinlandsprodukt steigern, sorgen aber nur für ökologische Entlastung, wenn sie von einem Rückbau fossiler Verbrennung (inkl. entsprechender Abschreibungen) und der Reduzierung ressourcenintensiver Produktion begleitet sind – und nicht rein additiv sind. Damit findet aber gerade kein Wachstum mehr statt, was nicht bedeutet, dass kein Strukturwandel und keine Innovationen mehr vorliegen. Jenen Menschen, die erkannt haben, dass die planetarischen Grenzen (Rockström et al. 2009) bereits seit Jahrzehnten überschritten sind (GFN 2010) und die es für nötig halten, sich an die kommende Reduktion nutzbarer Energie (Dale et al. 2012) anzupassen, ein „pauschales Schrumpfungsideal“ vorzuwerfen, ist daher absurd, weil sie gerade diesen Strukturwandel ohne Wachstumsvorbehalt möglich machen möchten.

Solange in der Gesellschaft zahlreiche Anreize und praktische Subventionen zur Ressourcenübernutzung und -verschwendung und einladen und Wachstum politisches Ziel bleibt, ist die „große Transformation“ (WBGU 2011) jedenfalls unrealistisch. Das Ziel einer Postwachstumspolitik muss daher sein, die Übernutzung ökologischer Ressourcen und Senken stringent zu verhindern, ohne dabei individuelle Chancen und Wahlfreiheiten unnötig einzuschränken – eben „Genug. Für Alle. Für Immer.“ Mit einem auch grün angestrichenen „Immer mehr für alle.“ ist dies nicht kompatibel.

> Kommentieren Sie diesen Artikel auf dem Blog "Postwachstum"

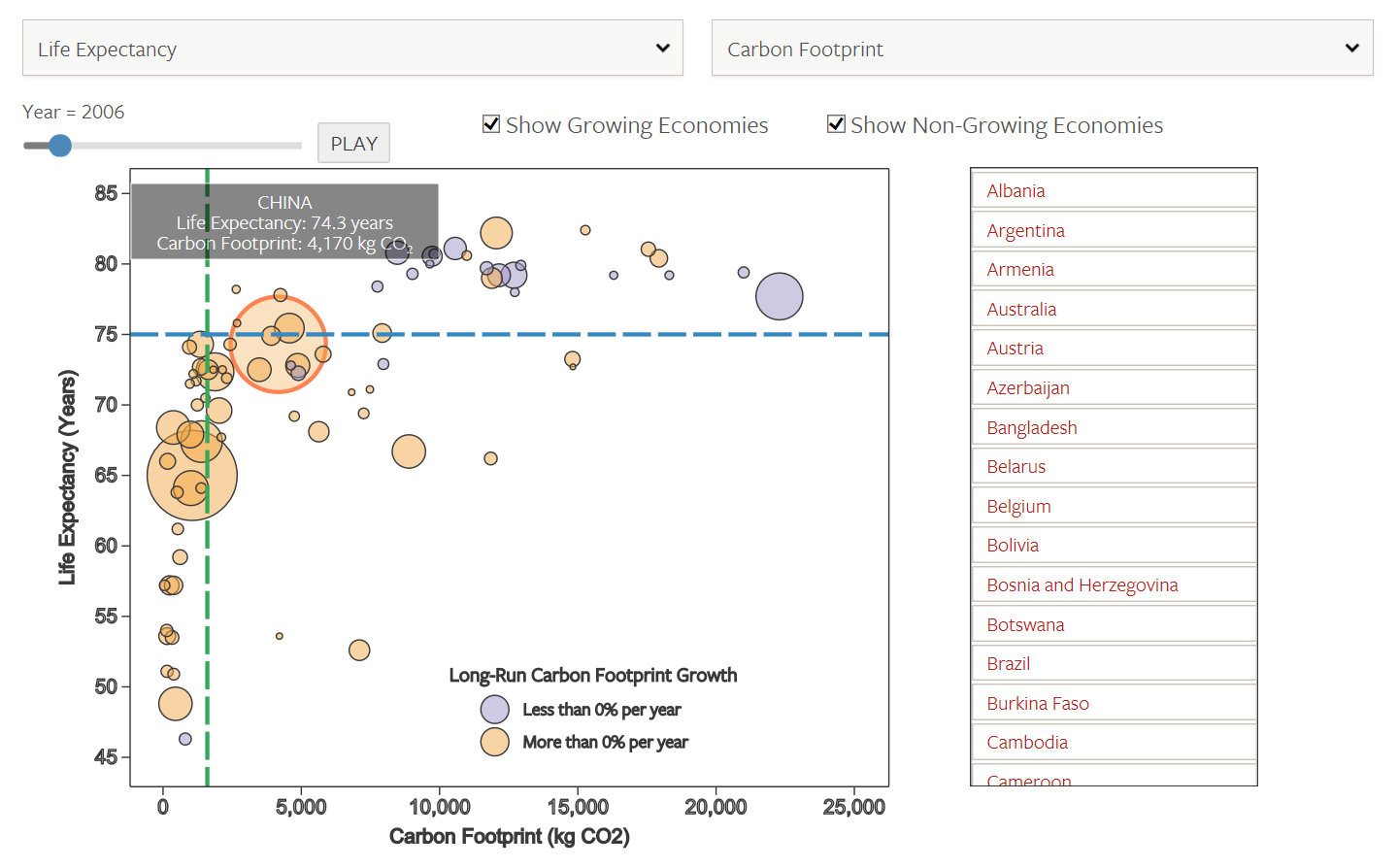

Ten years ago G20 leaders committed a staggering $5 trillion of public funds to rescue the banks and restore growth during the largest economic contraction in modern times. The economies of an unprecedented number of countries — and their associated environmental footprints — experienced very low growth over the decade that followed. In a recent study published in the Journal of Cleaner Prod...

By Ashish Kothari, Federico Demaria and Alberto Acosta André Reichel’s very thoughtful piece ‘Retaking sustainable development for degrowth’ raises several very important issues. We start by acknowledging that we and Reichel are clearly on the same page in criticizing current models of ‘growth’ including in its ‘green’ and ‘eco-modernist’ forms. We concur also on the need for the world to move...

Der Call for Courses für unsere Degrowth Konkret - Klimagerechtigkeit Sommerschule 2015 ist nun verlängert bis zum 7. Mai. Die Sommerschule findet vom 9. bis 14. August 2015 im Braunkohleabbaugebiet Rheinland zusammen mit dem Klimcamp statt. Den Kern des Sommerschul-Programms bilden Kurse, die durchlaufend an vier Vormittagen für jeweils 2,5 Stunden stattfinden. Darüber hinaus besteht auch die ...